Aber was macht Zürich?

Mietende geraten in Not, wenn bei Renovationen und Ersatzneubauten günstige Wohnungen verloren gehen. Dagegen gibt es Ideen.

Monique Gagnebin kann aufatmen. Endlich weiss sie: Nach dem Umbau darf sie zurück in ihre geliebte Einzimmerwohnung in Zürich-Schwamendingen. M+W berichtete über ihr Schicksal: Sie und rund hundert weitere Mietende an der Überlandstrasse erhielten wegen einer Totalsanierung den blauen Brief. Die Besitzerin Siska Heuberger Holding AG renoviert, die günstigen Kleinwohnungen werden spürbar teurer. Gagnebin und zahlreiche Nachbarn wehrten sich mit Hilfe des MV Zürich. Mit Erfolg. Jetzt geht plötzlich, was Genossenschaften schon länger vormachen: eine Sanierung in Etappen und mit Zwischenlösungen für die Betroffenen. Gagnebins Wohnung kostet nach der Renovation 261 Franken mehr. «Das liegt gerade noch drin», sagt sie. Die Vermieterin kommt auch für die Umzugskosten auf. Doch nicht überall ist so viel Energie und Kampfgeist vorhanden wie in diesem Fall. Die Dynamik von «Aufwertung» und Verdichtung in Zürich, aber auch in anderen Städten, ist sehr gross. Sie produziert unzählige Verliererinnen und Verlierer. Es sind Menschen, die auf günstige Mieten angewiesen sind und solche, die sich eine auch nur leicht steigende Mietbelastung nicht leisten können. Schnell einmal müssen Bedürftige bei der Stadt anklopfen. Daher hat auch sie ein eminentes Interesse daran, dass günstiger Wohnraum erhalten bleibt – nicht zuletzt für die Vielfalt in den Quartieren. Zürich hat in der Abteilung Stadtentwicklung entsprechende Konzepte entwickelt. Sie zeigen auf, was es braucht, damit die Planer an die Menschen denken. So plädierten Werner Liechtenhan (Stadtentwicklung) und Stefan Roschi (Soziale Dienste) letztes Jahr an einer Tagung dezidiert für eine soziale Stadtentwicklung. Man solle langfristig planen und Erneuerungen von Wohnbauten zeitlich etappieren. Es brauche auch frühzeitig soziale Begleitmassnahmen, zum Beispiel die Einrichtung eines Mieterinnen- und Mieterbüros für Betroffene. Es versteht sich von selbst, dass die Stadt bei der Planung der eigenen Bauten mit dem guten Beispiel vorangehen sollte. Privaten kann sie solche sozialen Begleitmassnahmen nicht vorschreiben. Aber sie kann auf die Liegenschaftenbesitzer zugehen, sie aufklären und «sensibilisieren», wie Werner Liechtenhan in einer Arbeitshilfe schreibt. Und sie kann Daten zum sozialen Wandel erheben.

Das Volk will mehr Mieterschutz

Eine grosse Mehrheit der Zürcher Stimmberechtigten wünscht solche Massnahmen. Das zeigen die erfolgreichen Wohn-Abstimmungen in Stadt und Kanton in jüngerer Zeit klar. Die steigenden Mietpreise machen Angst. Deshalb ist die Förderung bezahlbarer Wohnungen in der Bevölkerung so breit abgestützt. Die Stadt Zürich hat dazu das «Programm Wohnen» entwickelt. Darin bekennt sie sich zum Ziel einer guten sozialen Durchmischung und definiert Stossrichtungen und konkrete Massnahmen. Zur Sensibilisierung von Privaten steht in diesem Papier aber nicht viel drin. Man strebe einen «engen Dialog» und eine «vertiefte Zusammenarbeit» an, ist zu lesen. Das Stadtparlament will jedoch mehr. Es verlangt konkret, dass das Amt für Städtebau Lösungen suchen soll bei Bauvorhaben, die den bisherigen Bestand an günstigen Wohnungen gefährden. Allerdings meinte Stadtrat André Odermatt, Chef des Hochbaudepartements, anlässlich der Diskussion im Rat, das Geforderte sei bereits erfüllt. Doch das stimmt so nicht: Auch in der überarbeiteten Version des Programms Wohnen sind keine konkreten Mass- nahmen enthalten, wie man Private fürs Wohnproblem sensibilisieren könnte. Was genau tut die Stadt nun also, um beispielsweise grosse Player im Wohnungsmarkt wie Pensionskassen und Versicherungen für soziale und sozialräumliche Fragen zu gewinnen? Nat Bächtold, Sprecher von Stadtpräsidentin Corine Mauch, verweist auf den Leitfaden «Erfolgsfaktoren sozial nachhaltiger Sanierungen und Ersatzneubauten». Dieses Dokument richtet sich explizit an Private. Das vierseitige Papier ist toll. Es klärt über Vieles auf: was eine bezahlbare Wohnung ist, was Suffizienz bedeutet, warum ein vielfältiger Wohnungsmix gut und wichtig ist, was die soziale Durchmischung in den Quartieren bedeutet. Und es lobt auch eine vorausschauende Kommunikation, welche die Betroffenen frühzeitig informiert. Die Wirklichkeit sieht etwas anders aus. Nehmen wir die Dr. Stephan à Porta Stiftung. Diese hat einen sozialen Zweck und besitzt auf dem Stadtgebiet rund 1'350 günstige Wohnungen. Im fünfköpfigen Stiftungsrat sitzen Stadtrat Daniel Leupi, die Vizedirektorin des Amts für Hochbauten, Ursula Müller, die beiden reformierten Pfarrer Christoph Sigrist und Andreas Peter sowie Corinna à Porta. Die Stiftung überraschte im letzten Februar alle Mietenden in der Siedlung Egli-/Hohlstrasse mit der Kündigung auf Ende September 2019. Es soll Ersatzneubauten geben. Rund 200 Wohnungen sind betroffen. Geschäftsführer Armin Isler räumt auf Anfrage ein, dass möglicherweise nicht alle Mietenden über das Vorhaben informiert wurden. Aber er verweist auf ein Schreiben aus dem Jahr 2013, in dem man auf den umfassenden Erneue- rungsbedarf bereits hingewiesen habe. Das scheint freilich nicht die Kommunikation zu sein, wie sie die schönen Grundsätze im erwähnten Leitfaden postulieren. Isler betont immerhin, dass man alle frei werdenden Wohnungen der Stiftung den Betroffenen zur Miete anbieten werde. Auf die Frage, wie teuer die neuen Wohnungen dereinst sein werden, gibt er sich mit Hinweis auf die laufende Detailplanung bedeckt. Doch Walter Angst vom MV Zürich weiss mehr: «Anstelle der 30 Familien- und 170 Kleinwohnungen mit Mietzinsen im ganz tiefen Preissegment werden 35 Kleinwohnungen mit Mieten zwischen 1300 und 1750 Franken und 115 Familienwohnungen mit Mieten zwischen 2000 und 2450 Franken gebaut.» Es kommt also gegenüber heute zu einer massiven Verteuerung.

Was nützen schöne Worte in den Leitfäden?

Was nützen schöne Vorsätze in einem Leitfaden, wenn diese nicht einmal in einer sozialen Stiftung voll zum Zug kommen, in der die Stadt selber gut vertreten ist? Konkretisieren sich die guten Ideen und Ansätze halt anderswo? Nat Bächtold erwähnt die regelmässig stattfindende Veranstaltung «Echoraum». Da seien sozial nachhaltige Wohnbauprojekte auch schon Thema gewesen. Der Echoraum, präzisiert Bächtold, sei aber keine Lobbyveranstaltung der Stadt: «Es ist ein Dialog und ein Erfahrungsaustausch zwischen der Stadt, Privaten und Genossenschaften mit rund vierzig bis fünfzig Teilnehmenden.» Wer genau dabei ist, gibt die Stadt nicht bekannt. Doch einen Teilnehmer kennen wir: den MV Zürich. Geschäftsleiterin Pia Schneider war zweimal dabei. Sie fand die Veranstaltungen spannend, schränkt aber ein: «Der Echoraum dient meiner Meinung nach eher dem Networking und der Information als der Klärung wichtiger wohnpolitischer Themen.» Der letzte Versuch, einen Fall zu finden, wo die Stadt möglicherweise positiven Einfluss genommen hat, ist das Projekt Gartensiedlung Frohburg der Helvetia Versicherung. 300 günstige Wohnungen werden ersetzt, es entstehen 660 neue Wohnungen. Die Versicherung plant in Etappen, auch das eine gute Nachricht im Sinne der nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung. Geht das auf einen Vorschlag der Stadt zurück und hat sich diese zwecks Sensibilisierung an die Besitzerin gewandt? «Diesbezüglich gab es keine Vorgaben», sagt Helvetia-Mediensprecher Hansjörg Ryser. Dasselbe sagt auch die mit der Planung beauftragte Britta Bökenkamp von Planzeit: «Es gab viele Abklärungen mit dem Amt für Städtebau. Auch die Auswirkungen aufs Quartier waren ein Thema. Aber auf die jetzige Mieterschaft bezogene Fragestellungen sind uns vonseiten der Stadt nicht untergekommen.» Entgegen den internen Empfehlungen wurden in den Sozialen Diensten auch keine statistischen Erhebungen angestellt, wie viele Menschen von Ersatzneubauprojekten und Sanierungen mit Leerkündigungen betroffen sind und was das für diese im Einzelfall bedeutet. Sprecherin Beatrice Henes räumt ein, dass es so genannte Working Poor gibt, die in sehr günstigen Wohnungen leben und die sich bereits eine etwas teurere Wohnung nicht mehr leisten können. Diese Personen müssen dann allenfalls ergänzend Sozialhilfe beantragen. «Wir erheben das aber nicht systematisch», sagt sie. Menschen, die sich eine nur etwas teurere Miete gerade nicht mehr leisten können, gibt es jedoch zunehmend – und Möglichkeiten, in eine andere günstige Wohnung auszuweichen, immer weniger. Es ist Zeit, dass die Stadt die Ideen ihrer eigenen Mitarbeiter ernst nimmt. Walter Angst, Kommunikationschef beim MV Zürich, fordert eine offensive Politik gegenüber privaten Bauherren, zum Schutz der Interessen von betroffenen Mieterinnen und Mietern. Angst: «Die Stadt muss intervenieren und nicht nur moderieren.»

Tachles reden!

Soziale Fragen bei der Stadtentwicklung ins Zentrum stellen: Nichts weniger haben sich Stefan Roschi und Werner Liechtenhan zum Ziel genommen. Der Chef des Sozialzentrums Aussersihl und der Stadtentwickler wollen Themen in der Verwaltung der Stadt Zürich verankern, die für Mieterinnen und Mieter existenziell sind. Wenn Portfolio-Entwickler grosser Immobilienfirmen die Zukunft einer in die Jahre gekommenen Siedlung planen, sollen sie als Erstes schauen, wer in diesen Siedlungen lebt. Wenn Projekte erarbeitet werden, soll auf Wohnungsgrössen und Preise geachtet werden. Und wenn die Planung konkretisiert wird, sollen die Bauprojekte etappiert und Mieterbüros eingerichtet werden, damit möglichst viele Mieterinnen und Mieter in ihrer Siedlung oder in ihrem Quartier bleiben können. Doch was hilft dieses Engagement, wenn die wichtigen Player in der Stadtverwaltung von all dem keine Notiz nehmen? Wenn die Heerscharen von Planerinnen und Planern im Amt für Städtebau es tunlichst vermeiden, im Gespräch mit den Investoren die sozialen Fragen der Stadtentwicklung anzusprechen? Wenn die Chefin der Stadtentwicklung nicht von Menschen mit tiefem Einkommen reden will, die aus der Stadt Zürich wegziehen müssen? Und wenn die Gemeinwesenarbeiter der Sozialen Dienste nicht vor Ort sind, wenn an der Überlandstrasse in Schwamendingen Siedlungen leergekündigt werden? Zürich will eine prosperierende Stadt und eine Stadt für alle sein. Wer diesem Anspruch gerecht werden will, muss Tachles reden mit den Investoren. Die Stadt hat die Mittel dafür. Sie muss es nur tun wollen.

Kommentar von Walter Angst, Leiter Kommunikation MV Zürich

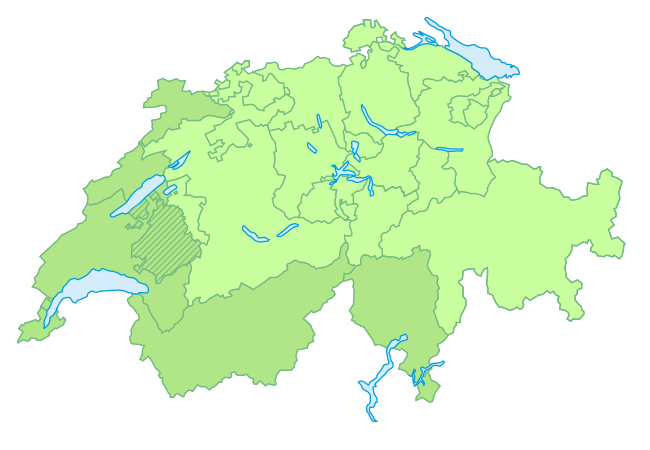

Unsere Sektionen: Ihre Ansprechpartner für Dienstleistungen & Mitgliedschaft

Als Mitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) profitieren Sie von zahlreichen Vergünstigungen auf die Dienstleistungen unserer Sektionen, wie Mietrechtsberatung, Hilfe bei der Wohnungsabgabe und vielem mehr.

Bitte wählen Sie dazu Ihren Kanton:

- Aargau

- Appenzell-AR / AI

- Baselland

- Basel-Stadt

- Bern

- Freiburg

- Glarus

- Graubünden

- Luzern

- Nidwalden/Obwalden

- Uri

- St. Gallen

- Schaffhausen

- Schwyz

- Solothurn

- Thurgau

- Zug

- Zürich

- Tessin (ASI)

- Westschweiz (Asloca)

-

Freiburg franz. Teil

MV Deutschfreiburg oder Asloca Fribourg (französisch) öffnen?

SMV

SMV