Kantonsrat und das Mietrecht

Der Zürcher Kantonsrat politisierte in den letzten vier Jahren meist stramm nach den Vorgaben des Hauseigentümerverbandes. Das Volk hat durch Abstimmungen jedoch Korrekturen angebracht.

Im Griff der HEV-Lobbyisten

Der MV Zürich konfrontierte vor den Wahlen in April 2011 die Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat damit, dass „grossen Immobilienbesitzer immer reicher werden, aber für die Miethaushalte immer weniger Geld zum Leben bleibt“. Kurz darauf hatte der neu gewählte Kantonsrat gezeigt, wie egal ihm Mieteranliegen sind. Der Volksinitiative des Hauseigentümerverbandes (HEV) „für eine gerechte Grundstückgewinnsteuer“ hauchte er mit einem Gegenvorschlag neues Leben ein. Die Mieterschutz-Initiativen wurden ohne viel zu diskutieren abgelehnt.

Das Volk gab die Quittung am 25. November 2012 und stimmte für mehr Transparenz bei den Mieten, also der Offenlegung des Anfangsmietzinses bei Mieterwechsel, um ungerechtfertigten Erhöhungen entgegenzuwirken.

Der Gegenvorschlag des Kantonsrats zur Grundstücksgewinnsteuer-Initiative des HEV jedoch vom Volk bachab geschickt. Dieses Steuergeschenk für die grossen Immobilienunternehmen zulasten der Gemeinden wurde von den Stimmbürgern nicht goutiert.

Haben diese Volksentscheide den Kantonsrat dazu gebracht, bei der „Festsetzung von Mindestanteilen an preisgünstigen Wohnungen“ weiter zu denken? Die SP verlangte mit dieser Volksinitiative, dass die Zürcher Gemeinden Mindestanteile bei Zonenänderungen und in Gestaltungsplänen festlegen dürfen. Die bisher auf HEV-Linie politisierenden CVP- und GLP-Kantonsräte sprachen sich für diesen Kurswechsel aus, wenn die Grundeigentümer im Gegenzug von planerischen Mehrwerten profitieren könnten.

Im Kantonsrat fand diese Formel im August 2013 ein hauchdünne Mehrheit. Die GLP stimmte geschlossen für diese Form der Mehrwertabgabe. In der CVP stimmten nur Josef Wiederkehr (Dietikon) und Franco Albanese (Winterthur) gegen den Vorschlag. Beides Mitglieder der kantonsrätlichen Lobby-Gruppe Wohn- und Grundeigentum.

Mit dieser Niederlage wollte sich der HEV nicht abfinden. FDP und SVP ergriffen im Kantonsrat das Behördenreferendum. In der Abstimmungskampagne zog die Immobilienwirtschaft dann alle Register. Der HEV versuchte den preisgünstigen Wohnungsbau mit einer Kampagne gegen die Wohnbaugenossenschaften zu kompromittieren. Die Immobilienverbände liessen ein Komitee von Gemeindepräsidenten gegen die Vorlage antreten. Drei bürgerliche Parlamentarier beauftragte man gar, als «Mieterkomitee» in den Medien aufzutreten.

Es half nichts. In der Volksabstimmung im September 2014 sprachen sich 58,4% der Zürcherinnen und Zürcher für die Vorlage aus.

Was für Schlüsse die HEV-Lobbyisten aus dieser dritten roten Karte der Stimmbevölkerung ziehen, ist noch nicht absehbar. Dass der Kantonsrat am 9. Februar 2015 einstimmig dem Gegenvorschlag des Regierungsrats zu einer Initiative der Wohnbaugenossenschaften zur Schaffung kommunaler Fonds zugestimmt hat, sagt noch zuwenig aus. Auf die von der Initiative ebenfalls geforderte Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus durch die Abgabe von Bauland des Kantons an Gemeinden und Baugenossenschaften ist der Kantonsrat aber nicht eingetreten.

Vor Richtungsentscheiden

Auf dem Tisch des Kantons- und Regierungsrats liegen Dossiers, die für Mieterinnen und Mieter von Bedeutung sind.

Damit Gemeinden Mindestanteile für preisgünstigen Wohnraum festlegen können, muss der Regierungsrat in einer Verordnung die Details regeln. Der Kantonsrat wird die Verordnung genehmigen.

Die Arbeiten zur Umsetzung der vom Volk am 28. September 2014 angenommenen Änderung des Planungs- und Baugesetzes sind von der Bau- (Kägi) und Volkswirtschaftsdirektion (Stocker) aufgenommen worden. Wichtig ist, dass Gemeinden und Städte eine praxistaugliche Regelung erhalten, die ihnen in den Gesprächen mit Grundeigentümern genügend Spielraum geben. Wenn zum Beispiel SBB-Areale für den Wohnungsbau geöffnet werden, soll ein hoher Anteil an preisgünstigen Wohnungen verlangt werden können. Wichtig ist auch, dass bei der Mietzinsfestsetzung die gleichen Regeln gelten wie in der Wohnbauförderung. Preisgünstige Familienwohnungen sollen nicht mehr als 2000 Franken kosten.

Auf SBB-Arealen braucht es viel preisgünstigen Wohnraum

Am 1. April 2014 hat der Bundesrat das neue Raumplanungsgesetz in Kraft gesetzt. Die Kantone müssen bis am 1. April 2019 die vom Bund zwingend vorgeschriebene Mehrwertabschöpfung bei Einzonungen einführen. Da es im Kanton Zürich nach dem Ja zur Kulturlandinitiative kaum noch Einzonungen geben wird und der Bund die zwingend vorgeschriebene Mindestabgabe mit 20 Prozent sehr tief ansetzt, gibt es bei der Umsetzung grossen Spielraum. Interessant wäre es für Mieterinnen und Mieter, wenn die Mehrwertabschöpfung auch bei Auf- und Umzonungen zwingend vorgeschrieben und die Erträge aus der Mehrwertabgabe auch in die vom Kanton neu erlaubten kommunalen Fonds zur Bereitstellung von preisgünstigen Mietwohnungen eingelegt werden könnten. Sicherzustellen ist zudem, dass als Alternative zur Mehrwertabschöpfung ein Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum festgelegt werden kann.

Mit der Mehrwertabgabe sollen kommunale Wohnbaufonds gespiesen werden

Ungeklärt ist die Frage, wie der Kanton mit seinen eigenen Liegenschaften umgehen soll. Am 10. Februar 2014 hat der Zürcher Kantonsrat eine Änderung des Gesetzes über das Rechnungswesen abgelehnt, die den Gemeinden ein Vorkaufsrecht zum bilanzierten Verkehrswert der Liegenschaften geben wollte. Da der Kanton seine Wohn- und Gewerbe-Liegenschaften wie eine Immobilienfirma alle vier Jahre neu bewertet, ist der bilanzierte Verkehrswert in der Regel schon nah am „Markt“-Wert. Die Mehrheit des Kantonsrats war jedoch der Meinung, dass dies nicht genügt. Vor einem Verkauf müssen die Objekte immer neu geschätzt werden. Das heisst zwar nicht, dass die Liegenschaften an den Meistbietenden verkauft werden müssen, wie das die kantonale Liegenschaftenverwaltung in der Vergangenheit immer wieder getan hat. Es wird aber auch in Zukunft nur ganz selten vorkommen, dass kantonale Liegenschaften oder kantonales Bauland von gemeinnützigen Wohnbauträgern für den Bau von preisgünstigen Wohnungen genutzt werden können.

Keine Spekulation mit kantonalen Liegenschaften

Offen ist, wie es nach der Aufteilung der kantonalen Immobilienverwaltungsfirma Kantag mit der Bewirtschaftung der dem Kanton gehörenden Wohnungen weitergeht. Am 1. Oktober 2014 sind die Immobilienbestände des Kantons und der Beamtenversicherungskasse (BVK) aufgeteilt worden. Die Kantag wurde vom Immobilienamt des Kantons übernommen. Sie war bekannt dafür, Mieterträge aggressiv in die Höhe zu treiben und massive Aufschläge bei Neuvermietungen waren an der Tagesordnung. Ebenso die Verweigerung von Mietzinssenkungen.

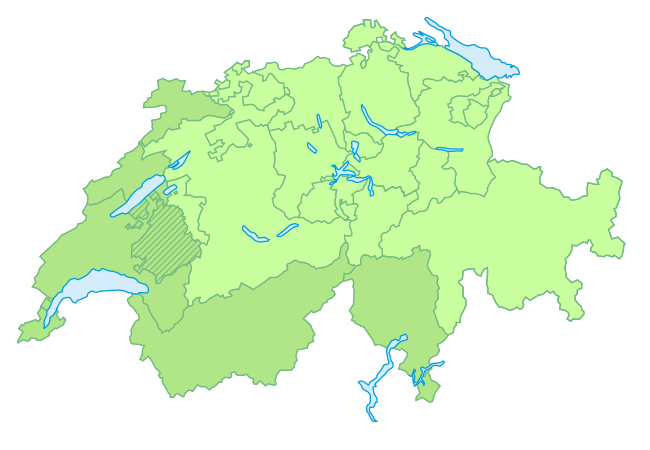

Unsere Sektionen: Ihre Ansprechpartner für Dienstleistungen & Mitgliedschaft

Als Mitglied des Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) profitieren Sie von zahlreichen Vergünstigungen auf die Dienstleistungen unserer Sektionen, wie Mietrechtsberatung, Hilfe bei der Wohnungsabgabe und vielem mehr.

Bitte wählen Sie dazu Ihren Kanton:

- Aargau

- Appenzell-AR / AI

- Baselland

- Basel-Stadt

- Bern

- Freiburg

- Glarus

- Graubünden

- Luzern

- Nidwalden/Obwalden

- Uri

- St. Gallen

- Schaffhausen

- Schwyz

- Solothurn

- Thurgau

- Zug

- Zürich

- Tessin (ASI)

- Westschweiz (Asloca)

-

Freiburg franz. Teil

MV Deutschfreiburg oder Asloca Fribourg (französisch) öffnen?

SMV

SMV